Auf der 2. Tagung des 3. Parteitages in Dresden zeigte die Partei Die Linke ein Bild der Geschlossenheit. Nach dem kontroversen Göttinger Parteitag des letzten Jahres, haben die rund 500 Delegierten seit Freitag in ungewohnt solidarischer und disziplinierter Weise die Weichen für die kommende Bundestagswahl gestellt. Selbst die teils hitzige Debatte der letzten Wochen über die Positionierung der Linken zum Euro konnte durch einen Kompromiss befriedet werden. Die Hauptgegner der Sozialisten im bevorstehenden Wahlkampf sind, neben der Regierung Merkel, SPD und Grüne. So soll es gelingen, im September ein zweistelliges Wahlergebnis zu erzielen und als starke linke Opposition zu wirken.

In ihren teils kämpferischen und mit viel Beifall bedachten Reden positionierten sich die Parteivorsitzenden Kipping und Riexinger klar gegen ein mögliches Bündnis mit Rot-Grün. Gerade die SPD sei mit ihrer „kindischen Abgrenzungspolitik“ ein Hindernis für einen wirklichen Politikwechsel in Deutschland. Die Linke sei die einzige originär soziale Kraft im Bundestag und zwinge den anderen Parteien dadurch ihre Themen auf. Mit dem jetzt verabschiedeten Programm mit dem Titel „100% Sozial“ unterstreiche die Partei diesen Anspruch.

Auch der Fraktionsvorsitzende Gysi und seine Stellvertreterin Wagenknecht betonten in ihren Reden, dass es mit Sozialdemokraten und Grünen auf elementaren Politikfeldern derzeit keine für eine Koalition oder Tolerierung ausreichende Übereinstimmung gibt. Sollte die SPD allerdings ihre Abgrenzungshaltung aufgeben und zu einer sozialen Politik für die Menschen zurückfinden, böten sich Chancen zur Zusammenarbeit. Bereits im Vorfeld des Parteitages hatte Gysi von einer möglichen Rot-Rot-Grünen Regierung auf Bundesebene ab 2017 gesprochen.

Nach langer Beratung wurde am Sonntag um kurz nach ein Uhr in der Nacht das Wahlprogramm nahezu einstimmig angenommen. Auf über 100 Seiten sind Forderungen nach einem gesetzlichen Mindestlohn, der bis Ende der nächsten Legislatur auf 12,50 Euro steigen soll, nach einer Mindestsicherung im Alter von 1050 Euro und einer deutlichen Erhöhung der Hartz4-Sätze festgeschrieben. Finanziert werden soll dies durch eine Umverteilung von Oben nach Unten. Hierzu sollen ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent, eine Vermögenssteuer und eine höhere Erbschaftssteuer bis zu 180 Milliarden zusätzlich in die Steuerkassen spülen.

Beim Euro sieht Die Linke zwar Konstruktionsfehler, doch die Forderung nach einer Abschaffung oder möglichen Austritten wurde von einer breiten Mehrheit abgelehnt. Allerdings hält sie die bisherige Krisenpolitik der Regierung Merkel und der Troika für die grösste Gefährdung der gemeinsamen europäischen Währung. Austritts- und Abwertungsszenarien, wie unlängst von Lafontaine eingebracht, erteilt das Wahlprogramm eine klare Absage. In zahlreichen Wortmeldungen wurde deutlich, dass ein Austritt aus dem Euro für die davon betroffenen Länder und ihre Bevölkerungen eine weitere Verschlechterung ihrer Situation bedeuten würde.

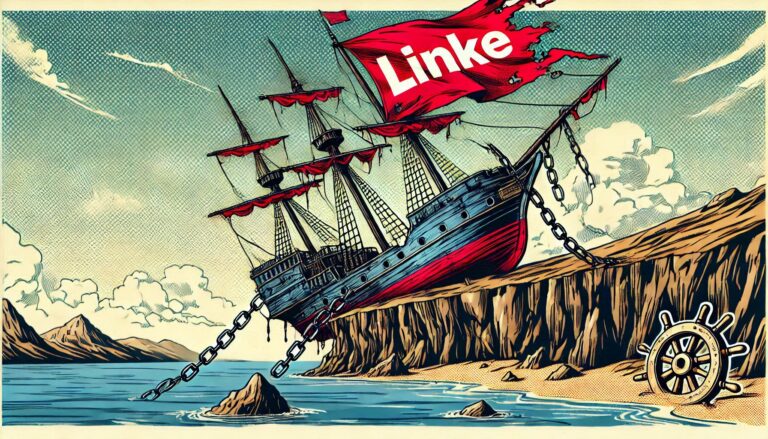

Oskar Lafontaine, der als Delegierter seines saarländischen Landesverbandes teilgenommen hat, meldete sich überraschenderweise nicht zu Wort. Nur am Rande erklärte er gegenüber Journalisten, dass er bei seiner Haltung zum Euro bleibe. Der Parteitag, bei dem ihm nur drei Minuten Redezeit zur Verfügung stünden, sei schon allein aus Zeitmangel nicht der richtige Ort, um den Delegierten seine Haltung ausreichend zu erläutern. Der bisherige Einfluss des ehemaligen Parteivorsitzenden auf die Entwicklung und Ausrichtung der Partei scheint damit, zumindest auf der offiziellen Parteitagsebene, fast gänzlich geschwunden.

Schon am Freitag wurde eine neue Bundesschiedskommission gewählt. Damit ist dieses oberste Parteigericht wieder handlungsfähig, nachdem die zum letzten Parteitag zurückgetretene Kommission ihre Arbeit bereits im Januar eingestellt hatte. Mit der Wahl der Bundesfinanzrevisionskommission, die auch am Freitag durchgeführt wurde, sind seit diesem Parteitag alle satzungsmässigen Gremien eingesetzt. Der kommende 4. Parteitag wird im Zeichen der Europawahl stehen und muss im Sommer 2014 einen neuen Parteivorstand wählen. Aufgrund der Satzung der Partei werden ab nächstem Jahr die ostdeutschen Verbände eine überdeutliche Mehrheit der Delegierten stellen.

(mb)

Lieber Michael Treitinger, wenn man in Bayern oder München keine Wahl gewinnen kann, ohne funktional zum Fußvolk von Lafontaine zu gehören, dann lässt man es besser sein: wir beide haben das schon verstanden, jeder auf seine Weise. Das eigentliche Problem liegt tiefer. Von seinem politischen Grundverständnis her gesehen , hätte Lafontaine die AKL hart bekämpfen und die SL links liegen lassen müssen, er hat diese Strömungen aber für seinen Kampf gegen das FDS erfolgreich instrumentalisiert und diese haben sich dafür gerne missbrauchen lassen. Und weil sich eigentlich niemand gerne missbrauchen lässt, sind sie in diesem Prozess seine großen Fans geworden, weil damit der Missbrauch zu einem Akt im Einverständnis wird. Die Partei wurde durch diese Blockade einmal mindestens 3 Jahre ziemlich gelähmt und zweitens hat dieser Missbrauch von AKL und SL auch seinen Preis. Diese haben dafür ihr traditionssozialistisches Programm durchsetzen können (ein Vorgang, der Lafontaine ähnlich egal ist, wie ihm das Berliner Programm der SPD 1989 war) und sich damit von der Einflussnahme auf die tatsächlich ablaufende Politik weit entfernt. In der Konsequenz hat Oskar damit seiner alten Partei einen großen Gefallen getan.

@ IM Geständnis : Ich war bis 1992 Lafo-Fan. Nach seiner Zustimmung zum „Asylrechtskompromiß“ war er für mich erledigt.

@Wolfgang Menzel, was ist denn an der tiefen Abneigung Michael Wendls geneüber dem „Sultanismus“ der Person O. Lafontaine so schwer begründbar?

Ein Einzelner wie Oskar Lafontaine übte einst eine Herrschaft aus, die von ihm als uneingeschränktes, traditionales Eigenrecht angesehen wurde, das angeblich an der Vorstellung der Beherrschten wie der des Genossen Wolfgang Menzel orientiert war und vorspiegelte, material als präeminentes Genossenrecht, also in des Genossen Wolfgang Menzel Interesse ausgeübt zu werden.

Der Sultanist Lafontaine sah aber zu Zeiten seines Höchstmaßes an Herrengewalt allemal in den Genossen Untertanen, die ihm in prinzipiell gleicher Art zu Eigen sind, wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, prinzipiell instrumentalisierbar und verkäuflich wie irgendein wirtschaftliches Objekt.

Nur solange kein rein patrimonialer Stab dem Disponenten Lafontaine zur Verfügung stand bzw. sobald er, wie es zurzeit scheint, dessen verlustig geht, war er bzw. ist der prinzipielle Sultanist Lafontaine wieder vom Gehorchen wollen beispielsweise des Genossen Wolfgang Menzel weitgehend abhängig und der Genosse Wolfgang Menzel konnte und könnte wieder unter solchen Bedingungen Genosse und müsste kein Untertan sein. Aber selbst bei derlei Konzessionen war und würde Wolfgang Menzel Genosse kraft Brauch und nicht Mitglied kraft Satzung sein. Er schuldet die Obödienz immer dem Eigentümer des Eigenrechts, Oskar Lafontaine, nicht der gesatzten Regel.

Die sultanistische Form des Lafontainschen Patrimonialismus ist zuweilen, dem äußeren Anscheine nach, – in Wahrheit: nie wirklich – völlig traditionsungebunden. Sie ist mitnichten sachlich rationalisiert, sondern es ist in ihr nur die Sphäre der freien Willkür und Gnade ins Extrem entwickelt. Dadurch unterscheidet sie sich von jeder Form rationaler Herrschaft.

Die von Lafontaine eingeforderte kanonische Gehorsamspflicht muss man also gewiss nicht für eine sozialistische Kardinaltugend halten und man kann Michael Wendl zustimmen, auf die folgerichtige Aberkennung der Herrengewalt Lafontaines auf der Tagung des dritten Parteitags hätte der der Entmachtete mit Verachtung für die Partei reagiert, indem er das Gnadenbrot der dreiminütigen Rede allein aus Zeitmangel als den nicht richtigen Ort bezeichnete, um den Delegierten seine Haltung ausreichend erläutern zu können.

Der entgegen der neuen Parteiführung zurück ins 20. Jahrhundert führende Weg des ehemalige Parteichefs und einstigen Vordenkers, Oskar Lafontaine, in ein „besseres Währungssystem, in dem es auch nationale Währungen wieder geben kann“, könnte nun mal stattdessen sinniger als Weg in die Europäische Zukunft mit einer gemeinsamen Währung im Euroraum gestaltet werden.

Die Lafontainesche Renationalisierung der Eurozone würde nämlich zu gewaltigen Verwerfungen der Finanzmärkte und in der Realwirtschaft führen und das Auseinanderbrechen des Euroraums würde die Staatsinsolvenz einiger Länder nicht vermeiden können.

Bisherige Hilfszahlungen wären vermutlich verloren, riesige Bürgschaften im Zuge von ESM und EFSF würden wohl fällig werden und Target-Salden verlören sicherlich an Wert. Die Exporteinbrüche in die vormalige Eurozone hätten zwangsläufig Wirtschaftseinbrüche beispielsweise Deutschland zur Folge bei der „langfristigen“, im „ordentlichen Verfahren“ angeblich ablaufenden Lafontaineschen Rückabwicklung des Euro

Wie ‚Wolfsheim’ singt: „ Immer vorwärts, Schritt um Schritt Es gibt keinen Weg zurück“, gibt es, auf die Euro-Krise übertragen, keinen Weg zurück in die Zukunft der Kleinstaaterei des letzen Jahrhunderts, sondern nur ein Vorwärts in Richtung „Mehr Europa“, allerdings nur mit einer forcierten und nachhaltigen Schuldenlastbefreiung der überschuldeten Länder und einer Angleichung der Leistungsfähigkeit der EU-Länder, wobei das deutsche Wirtschaftsmodell der Exportüberschüsse, mit allen seinen Folgeerscheinungen, heftig an die deutsche Nase fassend, auf den Prüfstand gehört.

Das bedeutet: Die Löhne müssen steigen, um das Lohndumping der vergangenen Jahre auszugleichen. Außerdem muss man in ganz Europa die Sparprogramme nach Möglichkeit auf Sparflamme setzen und das Wachstum stimulieren, sonst werden die Rezession tendenziell unkontrollierbar und die Schulden explodieren.

Dazu braucht’s aber die Sultanine Lafontaine nicht, auch wenn man aus Oskars Toskanatrauben-Maischerest einen klasse Tsikoudia – auch bekannt als Rakí – destillieren könnte mit 30 Volumenprozent Alkohohl, aber nur 3 Prozent Wählerzustimmung bei der Bundestags-Weinlese am 22. September.

Beneidenswert, wer frei davon.

Und ich mache Verjährung geltend,

@IM

Nein, ich war das nie.

Waren wir nicht alle mal Lafontainisten? Ich 1990 und in der Zeit seines Parteivorsitzes (der SPD).

Mal sehen was er noch macht.

@Michael Wendl

Ich mag dir bzgl. der Veschreibung von Lafontaine und seinen Anhängern vollumfänglich zustimmen. Aber ich will dochn ergänzt wissen, dass du in der LINKEN auch nichts anderes warst als eine auf dessen Anhänger gestützte Marionette. Es waren die bayerischen Lafontainisten die dich damals zum Landessprecher gemacht haben und du hast dir von ihnen den Bauch auch gehörig pinseln lassen (Und erst als sie dich fallen ließen, hast du mit ihnen gebrochen). Funktional – nicht inhaltlich – hast du auch einfach zu seinem Fußvolk gehört. Wenn deine Worte ein indirektes Eingeständniss dieses Fehlers sein sollte, freut mich das zu lesen.

Wolfgang Menzel@: Ich kenne Oskar Lafontaine seit 1988 – damals aus der Diskussion über Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich – sowohl was sein Handeln in der SPD betrifft, als seine spätere Rolle in der Linken. Er ist der Typus des autoritären Politikers, der seinen jeweiligen und zwischen 1988 und 1997 auch gegensätzlichen Kurs jedesmal als letzte Weisheit durchzudrücken versucht hat, bis zu seinem peinlichen Abgang in Regierung und SPD im März 1999. Er hat als linker Anhänger der neoklassischen Theorie begonnen, schwenkte dann um in eine eher keynesianische Sicht von Ökonomie und hat zuletzt eine eher primitive Bankenkritik vertreten, aber jedesmal mit dem Habitus eines europäischen Großtheoretikers. Und er hat in diesen politisch ganz unterschiedlichen Phasen stets eine gläubige – wenn auch wechselnde – Anhängerschaft gehabt. Insofern ist es richtig, in erster Linie seine Anhänger zu kritisieren. Das geschieht hiermit.

Michael Wendt

Eine tiefe Abneigung zur Person O. Lafontaine ist klar erkennbar und in der Sache schwer begründbar.

Zitat von OLAF stammt aus einem Phoenix-Interview am Freitag (auf dem Parteitag gegeben).

Na und?

3% der westdeutschen (aktives Wahlrecht wahrnehmende) Wähler rufen: Yeah! Dem Rest (im Westen) ist es egal….

Der Parteitag mit einer Redezeit von 3 Minuten sei nicht der richtige Ort, um den Delegierten seine Haltung ausreichend zu erläutern. In diesem Satz, wenn er richtig wiedergegeben wurde, schwingt die gesamte Verachtung, die Lafontaine für seine Partei inzwischen empfindet, mit. Es ist viel Zeit nötig, um dieser Partei, wichtige Einsichten zu vermitteln und zu erläutern. Das geht auch nicht mehr auf den Parteitagen, auf denen Lafontaine mit den anderen Delegierten in der Redezeit gleichgesetzt wird. Tiefere theoretische Erkenntnisse, die er für sich reserviert zu haben glaubt, können in dieser knappen Zeit, die einfachen Delegierten zusteht, nicht vermittelt werden. Der Prediger braucht schon die Kanzel. Kipping und Riexinger haben sich von Lafontaine und seiner Gnade emanzipiert und die Partei lässt sich die tiefen Weisheiten eines Lafontaine nicht mehr erläutern, sie will nicht mehr an der Erleuchtung teilhaben. Es ist der Abschied der Partei vom „Sultanismus“ (Max Weber) und das ist gut, aber vielleicht schon zu spät für diese Partei..